Sequenciadores de DNA, gravadores, drones e outros aparelhos de uso crescente permitem imensos ganhos de tempo e impõem uma reviravolta metodológica

Por Carlos Fioravanti em Pesquisa Fapesp — O ar que nos cerca não é um espaço inerte, apenas com oxigênio e nitrogênio, vapor-d’água, poeira e poluição. Ao menos em regiões tropicais, é um ambiente vivo, no qual continuamente nascem, se reproduzem e morrem milhões de microrganismos. Em 2019, análises de amostras de ar de Singapura e da Amazônia brasileira indicaram que as bactérias predominam durante o dia e os fungos à noite, com pouca variação ao longo do ano. Agora, também na cidade-Estado asiática verificou-se que essa divisão se mantém até mil metros de altitude. Acima desse limite reinam bactérias adaptadas a altos níveis de radiação solar, mais raras nas camadas inferiores.

Esse estudo é um exemplo de como a pesquisa de campo em biologia apoia-se cada vez mais em montanhas de dados. O grupo de Singapura, coordenado pelo químico alemão Stephan Schuster, da Universidade Tecnológica de Nanyang (NTU), lidou com 795 amostras de ar coletadas em diferentes altitudes, identificou cerca de 10 mil espécies de microrganismos e, o mais impressionante, processou 2,2 terabytes de dados, o equivalente a 2 milhões de megabytes (1 megabyte é o tamanho médio de uma fotografia tirada com celular).Pesquisa FAPESP tem acompanhado as inovações tecnológicas da pesquisa de campo em biologia, ao mostrar como os drones ajudam a mapear florestas ou monitorar tartarugas na Amazônia, os programas de computador ajudam no reconhecimento de baleias e os sons a identificar animais, mesmo sem ninguém por perto.

Os biólogos dedicados à pesquisa de campo vivem as reviravoltas que os geneticistas passaram há 20 anos, quando o número de genomas sequenciados – de vírus a mamíferos extintos, como o mamute – crescia exponencialmente e impunha novos métodos de trabalho. Ao longo dos últimos 15 anos, geneticistas e ecólogos começaram a usar sequenciadores de DNA mais poderosos, capazes de decifrar vários genomas ao mesmo tempo, que permitiram levantamentos amplos de organismos que vivem no solo, no ar, na água e mesmo dentro de outros seres.

Agora, não apenas os sequenciadores, mas também outros aparelhos que começaram a ser usados mais intensamente nos últimos cinco anos, como gravadores adequados ao trabalho de campo e drones, armazenam e processam quantidades antes inconcebíveis de informação e permitem ganho de tempo nas viagens às matas. O trabalho dos pesquisadores de campo ficou mais fácil, mas, por outro lado, os novos equipamentos exigem um conhecimento mais aprofundado de áreas antes frequentemente evitadas, como matemática, estatística e programação. Do mesmo modo, impõe-se o trabalho conjunto com especialistas em outras áreas.

“A análise do microbioma do ar só foi possível com a colaboração entre biólogos, climatologistas, programadores e os engenheiros que adaptaram os instrumentos do avião de pesquisa para coletar dados para esse estudo”, comenta a bióloga paulista Ana Carolina Martins Junqueira, desde 2017 na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que participou do estudo em Singapura. Sua trajetória profissional e suas descobertas acompanharam a renovação das máquinas usadas na pesquisa científica.

No início dos anos 2000, durante o mestrado e doutorado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ela sequenciava o DNA mitocondrial de moscas-varejeiras – apenas um genoma por vez. Em 2011, ao chegar para um estágio de pós-doutorado na Universidade do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, encontrou máquinas mais poderosas, os sequenciadores de nova geração, usados para diagnosticar doenças genéticas. E com elas pôde sequenciar, de uma só vez, todos os genomas dos organismos que viviam nas vísceras de duas espécies de moscas, Chrysomya megacephala e Musca domestica, coletadas no Brasil e nos Estados Unidos.

As análises registraram 431 espécies de bactérias, como Helicobacter pylori, causadora de úlceras e câncer de estômago. “Não esperava encontrar tanta coisa”, diz ela. Detalhado em um artigo de novembro de 2017 na Scientific Reports, o trabalho indicou as moscas como uma fonte relevante de contaminação bacteriana para pessoas, além de alimentos e dejetos orgânicos, e expôs a possibilidade de usar os insetos para predizer surtos das doenças causadas pelos patógenos que esses insetos abrigam.

Em 2014, Junqueira acompanhou Schuster, seu supervisor nos Estados Unidos, e mudou-se para o Centre for Environmental Life Sciences Engineering (Scelse) da NTU, em Singapura. Durante quatro anos, sequenciou o genoma de organismos que vivem no ar e participou da busca intensiva das comunidades de microrganismos, usando bombas de sucção com capacidade para filtrar 300 litros de ar por minuto.

Como se esperava, o ar se mostrou um espaço menos denso em microrganismos que a água e o solo, respectivamente com cerca de 102, 109 e 1012 células por litro, mas sua composição surpreendeu. Os primeiros resultados, retratados em novembro de 2019 na revista científica PNAS, caracterizaram um ciclo diário dos microrganismos que vivem em camadas do ar próximo do solo.

O estudo mais recente, de fevereiro deste ano, também na PNAS, com amostras coletadas perto do solo, de uma torre meteorológica e de um avião de pesquisa até uma altitude de 3.500 metros (m), indicou que o ciclo diário se desfaz a uma altitude aproximada de mil metros e há uma estratificação: mais perto do solo há mais fungos, em altitudes intermediárias se espalham bactérias e acima desse limite uma diversidade menor de microrganismos, mas com abundância de bactérias tolerantes à radiação.

Paralelamente, em agosto de 2018 e março de 2019, pesquisadores do Paraná e do Amazonas coletaram 16 amostras de ar a 2 m e a 26 m de altura, no Observatório de Torre Alta da Amazônia (Atto), em uma área de floresta a 150 quilômetros (km) de Manaus. “Pouco se sabia dos tipos de microrganismos que circulavam no ar de florestas brasileiras”, comenta o biólogo e coordenador do grupo, Luciano Huergo, do campus de Matinhos da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Os DNA dos microrganismos filtrados do ar foram sequenciados no campus central, em Curitiba, e a análise de dados feita na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. A despeito da competência das equipes de bioinformática da UFPR, Huergo preferiu mandar os dados para serem analisados em Minnesota por causa de contatos com os pesquisadores norte-americanos em uma reunião científica em Curitiba em 2019.

Os resultados das análises do ar da Amazônia se mostraram bastante próximos dos obtidos com as amostras de um dos prédios da NTU, a universidade de Singapura, vizinha à linha do Equador. Nos dois lugares, predominaram bactérias dos filos Actinobacteria e Proteobacteria e fungos basidiomicetos, com pouca variação entre as estações quentes e frias.

De acordo com o estudo mais recente do grupo, publicado em março de 2021 na Science of the Total Environment, as bactérias dos gêneros Beijerinckiaceae e Azospirillum se mostraram abundantes no ar dessa região da Amazônia e chamaram a atenção por serem capazes de transformar o nitrogênio atmosférico (N2) em amônio (NH4), que as plantas conseguem absorver. Por essa razão, essas bactérias poderiam funcionar como um fertilizante natural, abastecendo as plantas com um nutriente essencial.

Uma única folha pode abrigar mais de 600 espécies de bactérias, verificou um grupo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq-USP) em 2008 também por meio do levantamento intensivo de organismos em um lugar, o chamado DNA ambiental. Nos anos seguintes, a técnica se firmou e se expandiu. Um dos estudos mais recentes, publicado em março na Science of the Total Environment, pesquisadores das universidades federais de Pernambuco e do Piauí encontraram mudanças nas comunidades bacterianas do solo após a derrubada da floresta para uso como pastagem. Comparativamente, a pastagem mais produtiva apresentou maior diversidade bacteriana do que uma menos produtiva.

Dois estudos recentes validaram a técnica de DNA ambiental. Em um deles, pesquisadores da Universidade de Copenhagen, na Dinamarca, coletaram 40 amostras de ar de três pontos do zoológico da cidade. Por meio de análises de fragmentos de células dos animais dispersos no ar, reconheceram 30 espécies de mamíferos, 13 de aves, 4 de peixes, 1 de anfíbio e 1 de réptil, até mesmo de lugares próximos ao zoológico, como detalhado em um artigo de fevereiro na Current Biology. No outro, apresentado na mesma edição dessa revista, um grupo da Universidade Queen Mary, de Londres, no Reino Unido, e da Universidade de York, em Toronto, no Canadá, com base em 72 amostras de ar de 20 pontos do parque zoológico de Hamerton, na capital britânica, identificaram 25 espécies de mamíferos e aves.

Para descobrir o universo invisível da vida aquática por meio dessa técnica, bastam amostras de 5 a 500 mililitros de água, “dependendo do que se está procurando”, comenta o biólogo Pedro Galetti, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Segundo ele, uma das limitações é a quantidade de matéria orgânica na água; se entupir, o filtro dificultará a filtragem da água, prejudicando a separação dos organismos dos quais se extrairá o DNA.

Quando bem-sucedida, a análise pode indicar a ocorrência de espécies invasoras ou o comportamento de outras, sem a necessidade de pescá-las ou vê-las. Nesse caso, ressalta Galetti, a dificuldade para análise é a escassez de sequências genéticas de espécies brasileiras depositadas em bancos de dados internacionais. “Quando não há com o que comparar, temos de voltar ao animal, extrair o DNA e produzir uma sequência de referência”, comenta. “Para esse tipo de abordagem, os museus de zoologia têm um valor imenso.”

Paisagens sonoras

O biólogo Marconi Campos-Cerqueira viu-se desnorteado diante de muita informação em 2009, ao longo de seu mestrado integrado ao Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF), sediado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus. Ele tinha de identificar os pássaros da floresta apenas ouvindo o canto, geralmente sem vê-los. Os gravadores facilitaram sua tarefa, mas logo surgiu outro problema: ele tinha tantas horas gravadas que não conseguia mais dar conta de ouvir tudo e aproveitava muito pouco.

Por sorte, ele conheceu o biólogo norte-americano Mitchell Aide, em uma de suas viagens à Amazônia, que estava construindo um programa de computador para identificar espécies de aves por meio do canto e o convidou para trabalhar com ele na Universidade de Porto Rico. Cerqueira mudou-se para lá, fez o doutorado com Aide e ajudou a desenvolver o programa chamado Arbimon, sigla de Automated Remote Biodiversity Monitoring Network, que separa e identifica os sons de cada espécie. A versão mais recente, descrita em setembro de 2020 na revista Ecological Informatics, alcançou uma precisão de 89% na identificação automática de 24 espécies de aves e sapos em Porto Rico. Outros programas semelhantes identificam sons de morcegos, baleias, golfinhos, insetos, aves e anfíbios.

“O monitoramento acústico pode ser usado em combinação com outros métodos, porque ainda precisamos ir a campo para conhecer o ambiente, os hábitos e a dieta de cada espécie”, comenta Cerqueira, desde 2017 diretor científico da Rainforest Connection, Organização Não Governamental que colabora com empresas e governos, inclusive no Brasil, para detectar atividades ilegais na floresta. Um dos modelos do Arbimon dispara um aviso quando identifica sons de motosserra ou de veículos que indicam atividades ilegais.

Com acesso gratuito para pesquisadores, essa plataforma computacional abriga 2.163 projetos de pesquisa, 57 milhões de gravações, 29 mil análises e 2 mil sons de espécies de aves, anfíbios e outros animais terrestres e marinhos na América do Sul, Ásia, África e Europa. Um exemplo está no vídeo abaixo, que mostra o canto do arapaçu-de-spix (Xiphorhynchus spixii), encontrado no leste da Amazônia. Com base nessa abordagem, chamada paisagem acústica, Cerqueira e colegas da Universidade do Estado de Utah, nos Estados Unidos, reuniram 92.283 minutos de gravações de sons de 143 áreas abertas e florestas inundáveis ou de terra firme, representando seis ambientes naturais e dois modificados pela ação humana, de um parque nacional em Roraima.

A análise de 13 variáveis sonoras mostrou, com uma precisão de 74%, que cada um dos oito ambientes tem um perfil sonoro único e previsível. As diferenças podem também indicar mudanças na composição e abundância de espécies, como detalhado em um artigo de outubro de 2020 na Ecological Indicators.

Colaborador de Cerqueira e usuário do Arbimon, o biólogo Alexandre Camargo Martensen, do campus avançado de Buri da UFSCar, estuda 120 áreas próximas da Mata Atlântica – um salto e tanto se comparado ao seu estágio de iniciação científica na USP, em 2000, quando participou de um estudo em 17 fragmentos de Mata Atlântica no município de Cotia, na Grande São Paulo, colhendo informações em campo e usando fotografias aéreas, porque imagens de satélite de alta resolução ainda eram raras.

Martensen estima que sua equipe de São Carlos já reuniu cerca de 1 milhão de minutos gravados de sons, principalmente de aves, anfíbios e mamíferos – os gravadores funcionam 1 minuto a cada 10, dia e noite. O volume de informação deve ser três vezes maior até o final do projeto, daqui a dois anos.

Com base nas gravações e em conversas com moradores locais, a equipe da UFSCar encontrou 15 exemplares de uma perereca laranja e verde-limão, Phrynomedusa appendiculata, que não era vista desde 1970, em uma área de Mata Atlântica em Capão Bonito, interior paulista, como relatado em janeiro deste ano na Zootaxa.

Júlio César Lima de Araújo (de camiseta azul), e Victor Aparecido Cavelagna, ambos da UFSCar, instalam um gravador (na árvore) para coletar sons de anfíbios em um fragmento florestal em Ribeirão Grande, no Alto ParanapanemaJúlia Ramos Nardy / Universidade de Utrecht

Como Martensen, o biólogo Alexandre Uezu, do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), dedicava a maior parte do tempo ao trabalho de campo durante o mestrado e o doutorado, mas agora também passa boa parte dos dias diante do computador, organizando, garimpando e analisando sons e imagens. Ele acompanha mudanças de uma área de Mata Atlântica no Parque Estadual da Cantareira, na Grande São Paulo, outra no Pontal do Paranapanema, no oeste do estado, com financiamento da China Three Gorges (CTG Brasil), e uma terceira com Martensen no Alto Paranapanema, ao sul.

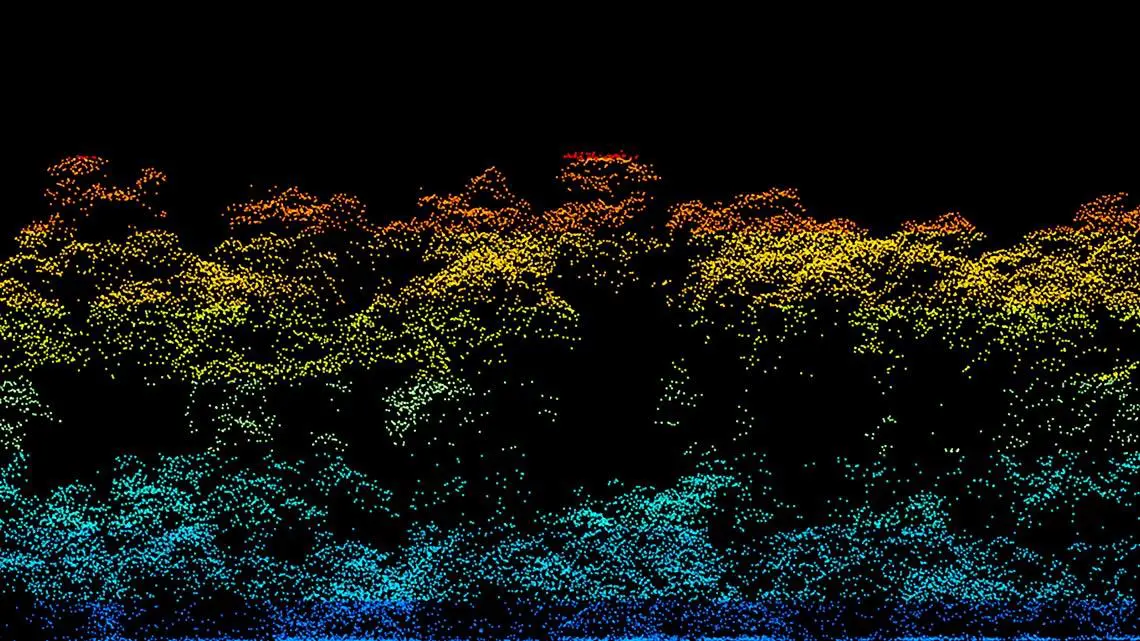

Gravadores instalados em 500 pontos amostrais já lhe renderam cerca de 1,5 milhão de minutos, também examinados com os colegas de Porto Rico. Ele obtém as imagens por meio de satélite e, mais recentemente, de uma técnica chamada Lidar (Light Detection and Ranging), que registra a variação de luz refletida pelas árvores, desde 2013 usada em levantamentos da floresta amazônica pelas equipes do PDBFF. Nesse caso, os feixes de laser determinam a altura das árvores e, quando possível, chegam ao solo, detalhando o relevo.

Para examinar o esperado crescimento de uma mata restaurada de uma área conectando uma unidade de conservação estadual e uma federal, Uezu e seus colegas do IPÊ e da Esalq usaram informações registradas por Lidar feitas por sobrevoos tripulados cobrindo toda a área de estudo nos anos 2015, 2016 e 2017 – atualmente drones podem fazer o mesmo trabalho a custos menores. Desse modo, eles identificaram um crescimento de 35% na biomassa da mata entre as duas reservas. “Um bom resultado, que indica um progresso na restauração”, avalia. Segundo ele, a mata mais alta, o chamado dossel, já está se fechando, mas nem todas as espécies de aves usam o corredor para atravessá-lo de uma reserva para outra, talvez porque a estrutura da mata ainda não seja suficiente para atraí-las.

A perereca Phrynomedusa appendiculata, reencontrada após 50 anos em uma área de Mata Atlântica em Capão Bonito, interior paulistaAna Claudia Rocha Braga/FATEC

“A cobertura florestal do Pontal do Paranapanema era de cerca de 80% na década de 1950 e caiu para 20% nos anos 1980, por conta da ocupação agrícola e pecuária”, ele comenta, com base em sua pesquisa de doutorado, na qual examinou a ocupação da região da década de 1950 até 2000. “Mas ainda existem perobas, jequitibás e ipês remanescentes, as mais altas com 35 metros de altura.”

Com zoom, sem estresse

O biólogo Fabiano Rodrigues de Melo, da Universidade Federal de Viçosa, tem tido grandes emoções com o uso de drones. Em 2014, ele ouviu falar, pela primeira vez, desses aparelhos, então usados para encontrar coalas em matas da Austrália. “Não consigo comprar um helicóptero, mas um drone, sim”, ele conta, lembrando-se do dia, quatro anos antes, em que sobrevoou de helicóptero uma mata de Minas Gerais, viu muriquis-do-norte (Brachyteles hypoxanthu) no alto das árvores e sonhou em comprar um helicóptero para estudar os primatas.

Em 2017, por meio de um projeto de pesquisa apoiado pela Fundação Grupo Boticário, ele encomendou seu primeiro drone para uma empresa do Rio de Janeiro, que também fez o programa de computador para contar os animais, evitando assim que ele tivesse de assistir a horas de filmagens. O aparelho tinha duas filmadoras, uma colorida e outra termal, que detecta animais por meio da variação de calor. No voo teste, no início de 2018, “encontrei muriquis na copa de árvores de uma mata do interior de Minas sem saber que estavam lá e os contei com a câmera termal”, relata.

Em 2019, Melo usou um financiamento da mineradora Vale para comprar um drone com uma câmera com maior resolução, também do tamanho de uma mala grande. Em fevereiro de 2020, ele fez um teste em uma área de acesso difícil de uma reserva de 500 hectares em Peçanha (MG). Reencontrou um grupo considerado extinto, contou-os – eram 15 animais – e pôde diferenciar machos, fêmeas e filhotes, sempre nas costas das mães.

Comprado com apoio da Wildlife Conservation Society, seu terceiro drone cabe na mochila. Tem uma autonomia de 20 minutos e voa até 3 km do controlador. Por ter zoom, permite filmagens a 30 metros dos animais, sem assustá-los. Também ficou mais fácil identificá-los por meio da diferença de pigmentação facial. “Antes eu tinha de chegar a 15 metros e os muriquis fugiam, talvez por achar que seria um predador”, relata. Segundo ele, no primeiro voo, em agosto de 2021 no Parque Estadual Rio Doce, no sudeste de Minas Gerais, o aparelho serviu também para localizar jacarés à noite.

“Em matas fechadas só consigo ver os animais do alto das árvores, mas em florestas secundárias já consegui ver saguis, que ocupam as áreas mais baixas, ou mesmo, no solo, veados, capivaras, iraras, quatis, tamanduás e dezenas de espécies de aves”, diz ele. Muita informação boa chega também das câmeras fotográficas instaladas no alto das árvores para observar os primatas.

Para Melo, esses aparelhos podem se tornar tão indispensáveis quanto os binóculos no passado. “Mas o melhor, a meu ver, é que comece a ser usado depois do aprendizado de campo. Ainda preciso entrar na mata para conferir e complementar as informações do drone.”Mudanças na forma de trabalho

Os aparelhos que identificam animais e plantas por meio de sons, imagens ou DNA facilitam a vida de pesquisadores e a elaboração de estudos de impacto ambiental, exigidos por órgãos do governo para licenciamento de obras ou de projetos de sequestro de carbono. Para que sejam eficazes, porém, as informações que geram devem ser gerenciadas com cuidado. “A avalanche de dados impõe mudanças na forma de analisar e armazenar a informação”, ressalta o biólogo Alexandre Camargo Martensen, da UFSCar.

Segundo ele, os dados coletados e o plano de pesquisa precisam ter um código, o chamado script, que reconhecerá as sucessivas versões, e ser depositados em banco de dados apropriados, enquanto a pesquisa é feita. “Nós mesmos fazemos os programas de análise, em linguagem R ou Python”, diz.

Alexandre Uezu, do IPÊ, reforça: “Como agora a informação é obtida mais facilmente, temos de dar mais atenção ao armazenamento e à análise”. Segundo ele, é melhor um resultado falso negativo – ou seja, não identificar uma espécie que poderia ser identificada – do que um falso positivo, equivocado. “Não pode ter frenesi em conectar dados sem antes definir bem o objetivo do trabalho”, recomenda Marconi Campos-Cerqueira. “É importante definir as hipóteses norteadoras do trabalho antes de começar a coletar as informações.”