Pesquisa estima em 3 milhões o número de pessoas transgênero e não binárias no Brasil

Por Christina Queiroz em Pesquisa Fapesp — Primeiro estudo acadêmico a avaliar a proporção de pessoas identificadas como transgênero ou não binárias que vivem no país, levantamento da Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista (FMB-Unesp), publicado na Nature Scientific Reports em 2021, mostrou que 3 milhões de indivíduos estão incluídos nesses grupos, o que corresponde a cerca de 2% da população adulta. Voltada ao contexto paulistano, outra análise, concluída no ano passado e realizada em parceria entre o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (Cedec) e a Secretaria Municipal de Direitos Humanos de São Paulo, investigou as condições de vida de indivíduos transgênero, constatando que, na cidade de São Paulo, sua média de idade não ultrapassa 35 anos. Elaborados com base no diálogo que vem sendo desenvolvido entre pesquisadores da área médica e das ciências humanas, os trabalhos buscam preencher lacunas envolvendo diversidade sexual e de gênero (ver glossário) e oferecem subsídios à elaboração de políticas públicas, especialmente na área da saúde.

“Um achado significativo de nosso trabalho é que esses indivíduos estão homogeneamente localizados em todo o país, o que reforça a urgência da elaboração de políticas públicas para o território nacional”, enfatiza o psiquiatra Giancarlo Spizzirri, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HC-USP) e autor principal do artigo publicado na Nature. O universo estimado resultou de entrevistas com cerca de 6 mil pessoas em 129 municípios do país. Ao realizar, durante dois anos, conversas com mais de 1,7 mil mulheres trans, travestis, homens trans e pessoas não binárias, a pesquisa do Cedec, por sua vez, revelou que, na média, 58% desses indivíduos realizam trabalho informal ou autônomo, de curta duração e sem contrato. Considerando apenas o grupo das travestis, o percentual equivalente sobe para 72%.

Na pesquisa do Cedec, travestis e mulheres trans (70%) constituem a maioria dos entrevistados, majoritariamente solteiros (70%), negros (57%) e com escolaridade até o ensino médio (51%). “O estudo também identificou que, em decorrência dos preconceitos comumente sofridos, muitos sujeitos trans costumam abandonar a escola antes de concluir a educação básica. Isso afeta toda sua trajetória”, afirma a socióloga Carla Diéguez, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) e uma das coordenadoras do trabalho. Ela destaca que o levantamento mostra que 88% dos entrevistados fazem tratamentos de terapia hormonal pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A temática da diversidade sexual e de gênero nunca foi contemplada pelos censos realizados no Brasil. Pioneiro na América do Sul, em 2016 o Uruguai realizou a primeira contagem nesse sentido, identificando 853 indivíduos trans em seu território para uma população de 3,4 milhões de habitantes.

Glossário

Sexo

Categoria biológica que diferencia homens e mulheres com base nos cromossomos, hormônios, órgãos reprodutivos e genitaisGênero

Classificação pessoal e social dos indivíduos como homens ou mulheres, que independe do sexo biológicoIdentidade de gênero

Gênero com o qual a pessoa se identifica e que independe de características biológicasCisgênero

Abrange pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi atribuído no nascimentoFonte Jesus, J. G. Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos. Brasília, 2012

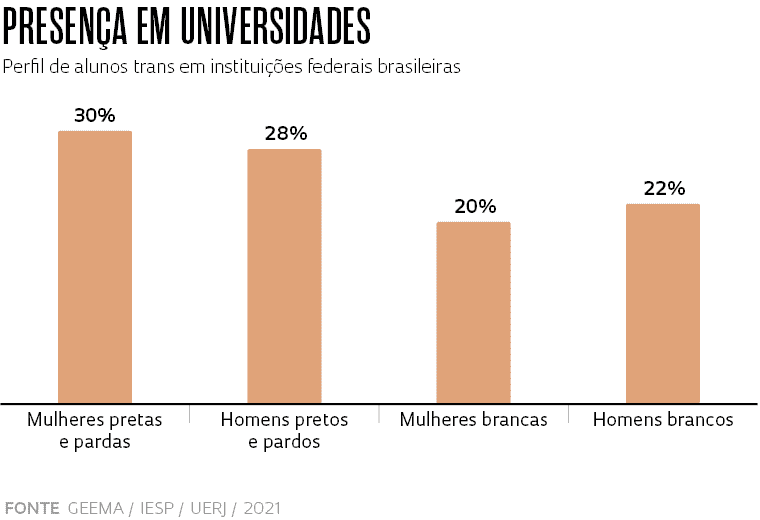

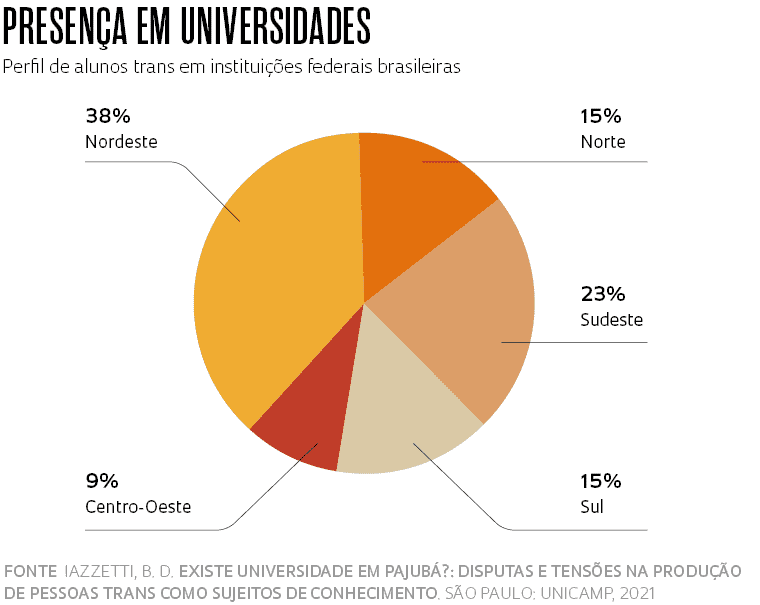

Ao considerar estudos demográficos sobre a população trans como uma das principais lacunas para seu campo de trabalho, a médica epidemiologista Maria Amélia Veras, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCM-SCSP), recorda que, na década de 1990, suas primeiras pesquisas envolvendo diversidade sexual e de gênero diziam respeito à epidemia de Aids entre homossexuais. “Inicialmente, na área da saúde coletiva, o foco de estudos sobre esse público eram análises sobre como comportamentos sexuais afetavam a saúde”, conta. Com o tempo, as investigações passaram a abarcar questões identitárias e a demonstrar que as vulnerabilidades da população LGBTQIA+ – sigla para lésbica, gay, bissexual, transexual, queer, intersexo, assexual e outras identidades sexuais e de gênero – relacionavam-se mais a fatores econômicos e sociais, como o estigma e a discriminação na sociedade, do que a atitudes individuais. Segundo a antropóloga Regina Facchini, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu da Universidade Estadual de Campinas (Pagu-Unicamp), em um primeiro momento, além da epidemia de Aids, outro tema de pesquisa que mobilizava a questão trans era a prostituição e as mudanças corporais. “Nos últimos 20 anos, as abordagens começaram a mudar e hoje incluem várias outras temáticas e perspectivas teóricas. Além disso, há um movimento emergente de estudos feitos por pessoas assumidamente trans que ingressaram no ensino superior a partir de políticas de ação afirmativa e respeito ao nome social”, informa a pesquisadora. Em levantamento realizado em 2021, o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Geema-Iesp-Uerj) identificou a existência de 2,9 mil alunos assumidamente trans presentes em universidades federais do Brasil. O dado representa menos de 0,5% do total de matriculados.

Nos últimos cinco anos, instituições de ensino superior também registraram a conclusão de doutorados dos primeiros indivíduos assumidamente transgênero e travestis de sua história. Além disso, essa população começa a lecionar em universidades, caso da pedagoga Letícia Carolina Nascimento, primeira pessoa declaradamente trans a assumir um cargo de docência na Federal do Piauí (UFPI), em 2019. “Conheço apenas 15 professoras travestis efetivas atuando em universidades públicas de todo o país”, diz. Nascimento é autora do livro Transfeminismo (Editora Jandaíra, 2021), que aborda os conceitos de gênero, transgeneridade e feminismo, em linguagem voltada ao público em geral.

A física Gabrielle Weber leciona no campus de Lorena da USP desde 2014. “Entrei no Instituto de Física da USP em São Paulo em 2002 como aluna da graduação e só saí de lá em 2013, depois de concluir o pós-doutorado. Em todos esses anos, escutei piadas sobre as travestis que atuam com prostituição no entorno da universidade. Eu olhava aquelas mulheres e me preocupava com meu futuro”, recorda, ao justificar a decisão de assumir sua transgeneridade em 2019. Atualmente, além de tentar relacionar conceitos dos estudos de gênero com o ensino da matemática, Weber coordena o primeiro levantamento sobre a presença e a produção científica de pesquisadores LGBTQIA+ no Brasil. Com reflexão similar, Lucy Gomes de Souza, coordenadora do Núcleo de Biologia Sistemática (NuBiS) do Museu da Amazônia (Musa), relata que se reconhece como transgênero desde 2014, mas fez a transição para o gênero feminino em 2019, aos 27 anos, quando finalizava seu doutorado no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “Tive medo de sofrer preconceito, não conseguir me titular e ficar desempregada. Decidi começar o processo quando minha carreira já estava mais estabelecida.” Souza e Weber contam ter recebido apoio institucional em suas decisões, incluindo suporte para a mudança de nome nos sistemas acadêmicos e auxílio na comunicação da transição de gênero a alunos e colegas de trabalho.

Alexandre Affonso

Alexandre Affonso

Obstáculos metodológicos

“A questão trans tem desafiado o fazer científico”, analisa Veras, da Santa Casa. Isso porque, segundo ela, o campo da epidemiologia caracteriza-se por utilizar métodos analíticos exatos, muitas vezes incapazes de captar as complexidades envolvendo identidades de gênero. “As pesquisas epidemiológicas, por exemplo, utilizam métodos quantitativos, que estabelecem categorias bem definidas, apropriadas para as análises estatísticas. Como captar limites e demarcações em uma população cuja identidade de gênero é caracterizada por sua fluidez?”, indaga. Um dos caminhos para driblar tais dificuldades passa pelo estreitamento do diálogo com pesquisadores das ciências humanas, especialmente da antropologia. Por meio dele, tem sido possível integrar diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, que permitem, ao mesmo tempo, captar informações comuns das populações analisadas, bem como entrar nas especificidades de grupos minoritários. “A interlocução entre métodos qualitativos e quantitativos viabiliza incorporar diferentes variáveis nas análises epidemiológicas e tem produzido instrumentos para a coleta de dados que possibilitam uma abordagem interseccional da questão trans”, relata a epidemiologista.

O sociólogo Gustavo Gomes da Costa, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), enfrentou desafio metodológico similar em pesquisa sobre a presença de indivíduos LGBTQIA+ em partidos políticos. “Nesse estudo, tive de criar categorias para conseguir mapear quem se identificava como não binário ou assexual. Precisamos desenvolver metodologias para lidar com essas complexidades.” Costa observa que nos últimos três anos pesquisas sobre o tema enfrentam dificuldades para obter financiamento e aponta o papel fundamental desempenhado pela FAPESP no apoio a projetos em áreas como saúde pública e antropologia.

Ao sustentar que não existem apenas dois sexos biológicos, o psiquiatra Saulo Vito Ciasca, coordenador da área da saúde da organização Aliança Nacional LGBTI+, também reconhece a existência de múltiplas categorias envolvendo diversidades sexuais e de gênero. Partindo dessa premissa, o livro Saúde LGBTQIA+ – Práticas de cuidado transdisciplinar (Manole, 2021) apresenta resultados de pesquisas para apoiar o trabalho de profissionais da saúde com esse público. Um dos editores da obra, Ciasca recorda que alguém tipicamente caracterizado como pertencendo ao sexo masculino tem pênis, testículos, cromossomos XY e predomínio de testosterona no corpo. “Porém há situações em que o sexo genital não corresponde ao sexo cromossômico ou hormonal, de forma que o indivíduo pode ter vulva, mas seus cromossomos serem XY ou ele ter barba e voz grossa”, exemplifica. Além disso, ele cita a existência de pessoas com genitália atípica, por exemplo, com pênis e vulva, ao mesmo tempo. “Conforme nosso olhar cultural, as pessoas precisam ter pênis para ser homem ou vulva para ser mulher. Qualquer outra possibilidade é vista como má formação biológica ou um erro genético que precisaria ser corrigido, o que considero antiético”, observa Ciasca, lembrando que há culturas que reconhecem outros gêneros. Na região de Istmo de Tehuantepec, no estado mexicano de Oaxaca, eles são três: o feminino, o masculino e as chamadas muxes. Estas são pessoas não binárias de expressão de gênero feminina, isto é, pessoas que manifestam socialmente características femininas, mas não se identificam como homem, tampouco como mulher.

Transgênero ou transexual

Designa pessoas que se identificam com um gênero diferente daquele que lhes foi atribuído ao nascer

Indivíduo não binário

Aquele que não se percebe como pertencente exclusivamente ao gênero feminino ou masculinoTravesti

Vivencia papéis de gênero feminino e não se reconhece como homem ou mulher, mas como pertencente a um terceiro gêneroLGBTQIA+

Sigla para lésbica, gay, bissexual, transexual, queer, intersexo, assexual e outras diversidades de sexo e gêneroFonte Jesus, J. G. Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos. Brasília, 2012

Considerando as especificidades de saúde da população trans, a endocrinologista Karen Seidel, diretora do Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e transgeneridade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), aponta outros desafios envolvendo análises laboratoriais. “Os laboratórios costumam usar valores de referência femininos para analisar resultados de exames de homens trans, por exemplo, o que pode prejudicar seu tratamento hormonal. Em situações em que o indivíduo faz reposição de testosterona, é preciso considerar valores de referência masculinos”, alerta. Coordenadora do Ambulatório Multiprofissional de Identidade de Gênero do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (Iede) da Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro, ela relata que, para amenizar esses problemas, em 2019 a SBEM elaborou um documento com orientações aos laboratórios públicos e privados de medicina diagnóstica no cuidado ao público trans.

Com perspectiva similar, o endocrinologista Magnus R. Dias da Silva, coordenador do Núcleo de Estudos, Pesquisa, Extensão e Assistência à Pessoa Trans “Professor Roberto Farina”, da Universidade Federal de São Paulo (Núcleo TransUnifesp), reconhece, por exemplo, que “existem mulheres com vagina e sem vagina, mulheres com próstata e sem próstata”. Roberto Farina foi o professor de cirurgia plástica da Escola Paulista de Medicina da Unifesp que, na década de 1970, realizou a primeira cirurgia de redesignação genital no Brasil. Dias da Silva pesquisa o efeito da hormonioterapia em modelo animal, avaliando a segurança da dose e dos tipos de hormônio mais comumente usados pela população transgênero. Há três anos, outra médica da Unifesp, a ginecologista Marair Gracio Ferreira Sartori, tornou-se, com sua equipe, pioneira ao realizar a retirada de útero com o congelamento de gametas de um homem trans. “O indivíduo já tinha sido submetido à extração cirúrgica de mamas, mas se incomodava com os sangramentos mensais”, relata Sartori, lembrando que a retirada do útero tem consequências na capacidade reprodutiva. Considerando esse aspecto, pesquisadores do núcleo coordenado por Dias da Silva e dos setores de reprodução humana, ginecologia e urologia da Unifesp, coordenado por Renato Fraietta, reuniram-se em busca de uma solução para o que se apresentou como um problema. “A partir desse diálogo, desenvolvemos uma técnica por meio da qual foi possível retirar o útero do paciente, mas preservar seu tecido ovariano. Ficamos surpresos ao constatar que ele tinha células viáveis nos ovários, mesmo recebendo tratamento com testosterona há muitos anos”, conta, ao explicar que os óvulos foram congelados para futura fertilização. Atualmente, Dias da Silva, Fraietta e Sartori pesquisam técnicas que permitam preservar a fertilidade de pacientes trans que fazem terapia hormonal ou optam pela cirurgia de redesignação genital.

A endocrinologista Berenice Bilharinho Mendonça, da Faculdade de Medicina (FM) da USP, relata que a proporção estimada de mulheres trans no Brasil é de 1 para 100 mil indivíduos e a de homens trans, de 1 para 30 mil. Mendonça explica que sujeitos transgênero se desenvolvem a partir de influências multifatoriais, que incluem aspectos genéticos, hormonais e do ambiente em que vivem. “A pessoa se dá conta de sua identidade de gênero muito cedo, com 5 ou 6 anos de idade. Já escutei relatos de pacientes que se lembram de sujar vestidos aos 2 ou 3 anos, por não se considerarem meninas”, afirma. Ela esclarece que o reconhecimento da transgeneridade é feito por meio de avaliação psicológica realizada por profissionais treinados na área, processo que dura ao menos seis meses. Já em relação aos casos de genitália atípica, na grande maioria dos casos o evento deriva de mutação genética envolvendo a formação das gônadas e dos genitais. Em projeto atual financiado pela FAPESP, Mendonça estuda as alterações genéticas e epigenéticas relacionadas ao fenômeno. “Um dos objetivos do projeto é disseminar conhecimento sobre essas situações clínicas simplificando o diagnóstico e reduzindo o preconceito”, informa, ao mencionar livro, ainda no prelo, que vai divulgar os eventos analisados no projeto. Alexandre Affonso

Alexandre Affonso

Para os casos em que a transgeneridade é detectada na infância, o coordenador do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Alexandre Saadeh, lembra que a Resolução nº 254/2019 do Conselho Federal de Medicina determina que um tratamento à base de hormônios só é permitido mediante o estabelecimento de protocolos de pesquisa. “Isso significa que são necessárias evidências científicas que validem a pertinência de intervenções, na medida em que algumas delas são irreversíveis”, informa. O ambulatório sob sua coordenação atende hoje 80 crianças e 180 adolescentes. “Recebemos crianças de 3 a 5 anos, etapa em que a identidade de gênero começa a ser definida, com associação profunda com um determinado gênero, enquanto outras são fluidas e se definem no decorrer dos atendimentos. Já uma minoria não se define e discutimos com as famílias o protocolo a ser adotado”, explica, tendo em perspectiva que as tentativas de suicídio são 10 vezes mais prevalentes entre pessoas transgênero. “Por causa da pandemia, que nos obrigou a suspender os atendimentos por alguns meses, temos uma demanda represada. Nesse momento, mais de 180 famílias aguardam uma consulta.”

Carmita Abdo, fundadora e coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade do HC-USP e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, enfatiza que conceitos de sexo e gênero estão se transformando rapidamente. “Até há 20 anos, os indivíduos eram pensados como sendo homens ou mulheres. Hoje sabemos que há pessoas em condições múltiplas, o que tem mudado o entendimento médico sobre questões de gênero e identidade”, analisa. Esse novo entendimento impacta na constituição dos currículos das faculdades de medicina. Há mais de 10 anos Abdo coordena na USP disciplina eletiva sobre diversidades sexuais e de gênero. Atualmente, a Unifesp oferece curso similar, cuja ementa está sendo atualizada para que a questão passe a ser tratada de forma transversal, perpassando as diferentes disciplinas. Há dois anos, a Santa Casa de São Paulo também criou um ambulatório de atenção a pessoas trans. Nele, estudantes de medicina da instituição podem atuar a partir do quinto ano. “Apesar de ainda não ser conteúdo obrigatório, estamos dando os primeiros passos para mudar a formação de nossos médicos”, finaliza Veras.Estratégias de resistência

Análises de trajetórias individuais e lugares de socialização revelam aspectos da história das diversidades de gênero

Documentos oficiais e jornais de época têm permitido resgatar a história da população LGBTQIA+ em diferentes lugares da América Latina, evidenciando sua relação com esferas de poder e as estratégias criadas para sobreviver, mesmo sob condições adversas. Em pesquisa de pós-doutorado desenvolvida na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), o pedagogo Amaral Arévalo reconstruiu a memória dessa população em El Salvador, desde o período colonial, por meio do exame de arquivos policiais, notícias de jornais e documentos armazenados na Biblioteca Nacional do país. “Nos arquivos históricos, o ponto mais distante no tempo que encontrei alguma referência a práticas sexuais dissidentes foi o ano de 1765”, informa.

Segundo ele, a leitura do material produzido nos primeiros anos do século XX evidenciou um esforço dos governantes em combater e censurar práticas homossexuais. “Os documentos mostram, por exemplo, que nessa época havia uma preocupação em impedir que banheiros públicos funcionassem como pontos de encontro e relacionamento entre a população masculina”, informa.

Mais tarde, a partir do final da década de 1940, os documentos passam a indicar olhares discriminatórios da sociedade. Ao mesmo tempo, registram movimentos de resistência e insubordinação contra autoridades locais. “Em arquivos públicos de El Salvador, documentos oficiais envolvendo processos contra pessoas LGBTQIA+ são armazenados em caixas sem identificação, o que dificulta a realização de pesquisas. Além disso, o acesso a arquivos oficiais da guerra interna, de 1980 a 1992, segue proibido”, conta. De acordo com Arévalo, há boatos sobre massacres de trabalhadoras sexuais trans perpetrados pelo exército salvadorenho durante esse período, algo que depende do acesso à documentação para ser comprovado.

Trabalho minucioso

Empenhado em reconstruir a memória LGBTQIA+ em Belo Horizonte, há mais de 20 anos o pesquisador independente Luiz Morando, doutor em literatura comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), resgata a trajetória de indivíduos que viveram na capital mineira a partir de 1917, buscando registros e informações em arquivos policiais, processos judiciais, jornais de época, além de relatos orais. A pesquisa rendeu a publicação de dois livros. Um deles é a biografia da travesti Cintura Fina (1933-1995), considerada personagem central à memória LGBTQIA+ no Brasil.

Durante sua investigação, Morando deparou-se com notícia publicada em uma edição de 1952 do Diário de Minas, sobre a presença, em uma delegacia de Belo Horizonte, de um homem e duas mulheres. De acordo com o noticiário, o homem solicitava ao delegado que conversasse com uma delas, com quem era casado, mas que o tinha deixado para viver com a outra mulher. “A então companheira de sua esposa se chamava Feliciana Campos de Oliveira, era uma pessoa em transição para o gênero masculino e pouco tempo depois se tornou Edmundo de Oliveira”, conta. Em 1981, em outro jornal, o pesquisador localizou mais uma série de notícias relacionadas ao universo trans. Era sobre um vigia noturno que, depois de morrer de ataque cardíaco, descobriu-se tratar-se de uma “mulher que se vestia como homem”. “Essa pessoa era, na verdade, o Edmundo de Oliveira, que fez o processo de transição em uma época em que os tratamentos hormonais não estavam disponíveis. A constatação se deu no Instituto Médico Legal”, relata. Para Morando, o episódio evidencia que, ao longo da história, pessoas trans criaram estratégias para circular pela cidade, trabalhar e se casar em conformidade com sua identidade de gênero.