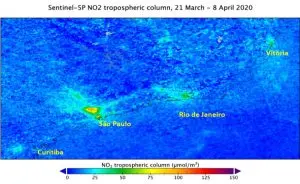

Expedição mapeou ecossistemas marinhos de uma região amplamente desconhecida da costa brasileira, adjacente ao maior hotspot de biodiversidade do Atlântico Sul

Por Herton Escobar, do Jornal da USP | Nesse mundo superpovoado e superexplorado que vivemos, são raras as oportunidades que pesquisadores têm de se aventurar por um ambiente verdadeiramente desconhecido da ciência. Pois um grupo de cientistas da Universidade de São Paulo conseguiu fazer exatamente isso — por incrível que pareça, sem precisar se afastar muito de um dos destinos turísticos mais conhecidos do litoral brasileiro. Numa expedição organizada pelo Projeto Coral Vivo, entre abril e maio deste ano, pesquisadores vislumbraram pela primeira vez o que se esconde no fundo do Banco Royal Charlotte, uma grande plataforma submarina no sul da Bahia, que ainda hoje é uma das regiões mais desconhecidas da costa brasileira — apesar de estar bem de frente a Porto Seguro e ser adjacente ao maior hotspot de biodiversidade marinha do Atlântico Sul, o Banco dos Abrolhos.

Os dados da expedição ainda estão sendo processados, mas já deixam claro que a região, a exemplo de Abrolhos, abriga grandes extensões de ecossistemas recifais, incluindo recifes de corais e bancos de rodolitos, além de outras estruturas geológicas interessantes. Em um dos pontos mais intrigantes, batizado de Laje 11, os pesquisadores encontraram um grande canal submerso — possivelmente um leito de rio pré-histórico —, com paredes revestidas de corais e habitado por uma enorme variedade de peixes, pequenos invertebrados e outras formas de vida marinha. Um ecossistema tão colorido e vibrante que parece ser um recife de águas rasas, mas que, na verdade, está a mais de 40 metros de profundidade, já na zona conhecida como “mesofótica” (com baixa incidência de luz solar).

“Acho que é um dos recifes mais saudáveis, profundos, que eu já vi no Brasil”, diz o pesquisador Ronaldo Francini Filho, do Centro de Biologia Marinha (Cebimar) da USP, em São Sebastião, que mergulhou no local. “Não esperava encontrar um recife tão complexo e tão saudável como esse, especialmente nessa profundidade.”

Veja imagens do recife no vídeo abaixo, produzido pelo Jornal da USP.

“Me surpreendi muito com os recifes mesofóticos e com a extensão da cobertura de corais. É uma coisa sem precedentes”, comemorou o professor Paulo Sumida, diretor do Instituto Oceanográfico (IO) da USP e coordenador de uma frente de pesquisa sobre o Royal Charlotte junto ao Projeto Coral Vivo, após ver as imagens da expedição. O coral mais abundante nos pontos visitados pelos cientistas era o Montastraea cavernosa, popularmente conhecido como coral-jaca (porque seus pólipos lhe dão uma textura semelhante à de uma casca de jaca), que pode ter diversas colorações. Tipicamente, as colônias dessa espécie formam estruturas mais arredondadas; mas na Laje 11 elas estão esparramadas sobre o recife, provavelmente como forma de aumentar sua superfície de contato com a pouca radiação luminosa que chega a essa profundidade — “como se fossem painéis solares”, compara Sumida.

E esse foi apenas um dos pontos identificados como de interesse pelos cientistas ao longo do banco, que tem cerca de 6 mil quilômetros quadrados (do tamanho do Distrito Federal). O que se chama de “banco”, neste caso, é uma plataforma submersa que se projeta mar adentro desde a borda do continente — em outras palavras, uma extensão da plataforma continental, que marca a fronteira entre as águas costeiras do continente e o mar profundo. Sua borda mais distante fica a cerca de 100 quilômetros da costa, entre os municípios baianos de Belmonte, Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro.

A expedição percorreu cerca de mil quilômetros ao longo de 16 dias navegando sobre as águas do Royal Charlotte, entre o fim de abril e o início de maio. Participaram ao todo 12 pesquisadores, de seis instituições de pesquisa, sendo cinco deles da USP. Foi a segunda expedição científica ao Royal Charlotte organizada pelo Projeto Coral Vivo, após um cruzeiro preliminar realizado em julho de 2020, no início da pandemia de covid-19.

A primeira semana de trabalho foi dedicada exclusivamente à realização de uma mapeamento geofísico do banco, que utilizou equipamentos de sonar para “escanear” a superfície da plataforma. Com base nessas imagens, foram identificados 42 pontos de interesse, contendo formações de origem biológica ou geológica, dos quais a metade (21) foi investigada posteriormente por mergulhadores ou com a utilização de um robô submersível do tipo R.O.V. (sigla em inglês para “veículo de operação remota”).

Além de fazer imagens, os pesquisadores aproveitaram para coletar amostras da geologia e da biodiversidade do banco, que foram trazidas de volta ao continente para serem analisadas mais detalhadamente em laboratório — por exemplo, para análises de composição química e identificação de espécies.

“Isso, agora, botou pilha na gente”, vibra o pesquisador Tito Lotufo, chefe do Departamento de Oceanografia Biológica do IO e coordenador regional do Projeto Coral Vivo em São Paulo. Ele lembra que os corais, peixes e outros organismos de maior porte que aparecem nas imagens dos mergulhos são apenas a parte mais visível (e menos numerosa) da biodiversidade de um ecossistema recifal. A maior parte é composta de organismos pequenos, geralmente invertebrados, que vivem literalmente dentro do recife, nas entranhas porosas da chamada “matriz recifal” — que não é feita de rocha, mas de uma estrutura carbonática construída pelos corais ao longo do tempo. “Por baixo dessa cobertura viva de corais, você tem um espaço poroso, cheio de vida, que ninguém imagina”, descreve Lotufo. “Para cada coral que você vê na superfície do recife você tem outras cem espécies enfiadas ali embaixo dele, na matriz recifal.”

A mesma lógica se aplica aos rodolitos: estruturas esféricas e porosas, construídas por algas calcárias, que se acumulam no leito marinho e acabam formando um ecossistema recifal próprio. “Cada rodolito desses é um mundo; você quebra e tem toda uma bicharada vivendo lá dentro”, anima-se Lotufo — que, claro, trouxe algumas dessas estruturas de volta para análise no laboratório. “São ambientes de altíssima diversidade biológica, que abrigam uma riqueza que a gente ainda conhece muito pouco.”

“Isso tudo, agora, vai servir de base para uma série de investigações de cunho biológico e oceanográfico”, diz o coordenador de pesquisas do Projeto Coral Vivo e professor do IO, Miguel Mies.

Em contraponto a todo esse entusiasmo, uma preocupação: além de muitos peixes e corais, os pesquisadores também encontraram muitos cabos de embarcações e apetrechos de pesca (como redes e linhas) presos aos recifes. Prova de que esses ambientes podem ser inéditos para os cientistas, mas não para os pescadores, que há muito tempo já utilizam esses pontos de agregação de vida marinha para maximizar o rendimento de suas pescarias no Royal Charlotte.

De fato, o roteiro da expedição foi em grande parte orientado pelos relatos de pescadores da região, que sabem por experiência onde há mais peixes e lagostas para se pegar debaixo d’água. (E se há muitos peixes e lagostas, pode-se inferir que há alguma estrutura recifal presente ali, também, para dar abrigo a esses organismos.)

A expectativa, a partir de agora, é que o conhecimento científico gerado pelas pesquisas possa subsidiar a proposição de medidas de conservação específicas para o Banco Royal Charlotte, capazes de assegurar tanto a proteção dos ecossistemas marinhos ali presentes quanto a sustentabilidade das atividades pesqueiras na região. “Daí a urgência de se conhecer e caracterizar adequadamente esses ambientes, em parceria com os pescadores, para que eles entendam a relevância de se fazer um planejamento de conservação”, avalia Lotufo.

Preenchendo lacunas

Em retrospecto, é quase inacreditável que uma área tão extensa e localizada numa região tão relevante da plataforma continental brasileira tenha permanecido quase que desconhecida da ciência até agora. Um dos motivos é que fazer pesquisa no mar é uma atividade cara, e os recursos disponíveis para a oceanografia nacional ainda estão muito aquém do necessário para se explorar, conhecer e descrever adequadamente tudo que se abriga nesse imenso território oceânico brasileiro — muitas vezes chamado de Amazônia Azul. Ainda mais agora, que a ciência brasileira passa por uma crise profunda de falta de apoio político e financeiro, diz o professor Michel Mahiques, do Laboratório de Geologia de Margens Continentais do IO-USP.

“Vivemos o pior momento da história para as ciências brasileiras, não só para as ciências do mar”, lamenta Mahiques, que coordena as análises de geofísica do projeto. “Gastamos tempo e energia para combater o negacionismo científico, incentivado ou até protagonizado por órgãos da República, e acho que, não fosse o Coral Vivo, o Royal Charlotte continuaria não estudado. Muita gente defende que pesquisa básica é inútil, e que o Brasil não deveria ‘gastar’ dinheiro com isso. São argumentos falaciosos, que terão, como única consequência, nos manter cada vez mais atrasados e dependentes.”

Ainda há muito o que se pesquisar na região. Sumida quer voltar ao Royal Charlotte em breve, desta vez com o navio de pesquisa oceanográfica Alpha Crucis, da USP, para investigar o que se esconde nas bordas mais profundas do banco — onde as profundidades despencam rapidamente para centenas e até milhares de metros. “É possível que essas escarpas abriguem uma biodiversidade enorme”, afirma Sumida, que é especialista no estudo de ecossistemas profundos. “São áreas totalmente desconhecidas, por enquanto.”

O Projeto Coral Vivo é patrocinado pela Petrobras. Também participaram da expedição pesquisadores das universidades federais do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio Grande do Norte (UFRN), Rio Grande (FURG) e Sul da Bahia (UFSB), além do próprio Coral Vivo.

Este texto foi originalmente publicado pelo Jornal da USP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original. Este artigo não necessariamente representa a opinião do Portal eCycle.